遺産を守る取組

植物

ホシツルラン(Calanthe hoshii)

小笠原固有の植物で、母島にのみ生育しているラン科の多年生草本です。

常緑樹林の林床に生育し、地下に球状の偽球茎があります。花期には花茎が高さ40-90cmまで高く伸び、白い美しい花を咲かせます。

2004年に国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧ⅠA類とされています。

現状と課題

発見当初より株の確認数が少なく、近年はそれら自生株もほとんど見られなくなっています。現在は、東京大学附属植物園で増殖させた株を母島の生息適地に植え戻し、複数の植栽地で60株以上が生育しています。

減少要因としては、1)外来植物による被陰、2)外来種(アフリカマイマイやネズミ類)による食害、3)干ばつ等の気候による生育環境の悪化、4)園芸目的での採取などが考えられるほか、株数の減少による遺伝的多様性の低下の影響も懸念されています。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2004年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

<主な取組>

- 増殖技術の開発や自生株由来の系統保存

- 個体数増加のための苗の増殖や自生地への植栽、人工授粉の実施、播種(種まき)試験等

- 生育環境の維持改善を目的とした水やりや遮光ネットの管理

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

- アフリカマイマイやネズミ類に食べられてしまわないよう、食害防止柵による個体保護

- アカギ等の外来植物の被圧によって光環境が悪くなった場所における、外来植物の伐採や枝打ち

- ラン科の花に悪影響を及ぼすウイルスへの感染が拡大しないよう、個体に触れるときには個体ごとに手袋を変えるなど配慮

コヘラナレン(Crepidiastrum grandicollum)

小笠原固有の植物で、父島、兄島にのみ生育しているキク科の多年生草本植物です。

乾いた岩場に生育し、秋には小さな可愛らしい黄色い花を咲かせます。

2008年に国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧ⅠA類とされています。

現状と課題

2021年の調査では父島に30株弱程度、兄島では約150株と300以上の新規実生が確認されています。

生息数の最大の減少要因は外来種であるノヤギ、ネズミ類による食害です。また、台風による生育地の崩落も、本種の減少に直接の影響を与えているとされています。

兄島では、2017年度以降から新規実生(発芽したばかりの芽)が増加し、個体数が増えています。一方、父島では依然個体数が少ない状況にあり、個体数を増やしていくことが今後の課題となっています。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2009年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

<主な取組>

- 個体数の少ない父島では、長きに渡り小笠原固有植物の調査研究を行っている東京大学付属植物園の協力の下、以下の取組を実施

- 開花に合わせた人工授粉

- 自然繁殖の手助けとして、生息地周辺での播種(種まき)等の増殖試験

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

兄島

- 2006年から2010年にかけてノヤギの駆除を実施し根絶完了

- 外来種であるネズミ類の生息密度をコントロールするための殺鼠剤散布(2006年~)

- ヘリコプターを使った殺鼠剤の空中散布(2008年~)

父島

- ノヤギ・ネズミ類の食害を防止するため、全ての株に食害防止柵を設置

陸産貝類

テンスジオカモノアラガイ属(Genus Boninosuccinea)

小笠原固有の陸産貝類で、現在は母島にのみ生息しているグループです。

一見するとマイマイとは思えない、ナメクジの上にお皿のような殻がちょこんと乗っている独特な見た目が特徴的です。母島の雲霧林の湿潤な環境に適応して殻を失いかけているその姿はまるで「水まんじゅう」。湿性高木林を擁する母島のアイドル的な存在です。寿命は約1年と比較的短く、一生のほとんどを樹上で過ごします。

テンスジオカモノアラガイ属は小笠原固有属で、2種から成る小さなグループです。2種とも国の天然記念物に指定されており、2021年には国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧I類とされています。

現状と課題

渇水や大型台風、気候変動による乾燥化などの影響を受けやすいほか、最近では、近年になって新たに侵入した貝食性コウガイビルの影響により生息状況の悪化が懸念されています。

ニューギニアヤリガタリクウズムシと同じく、まだ効果的な対策手法がありません。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2022年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

<主な取組>

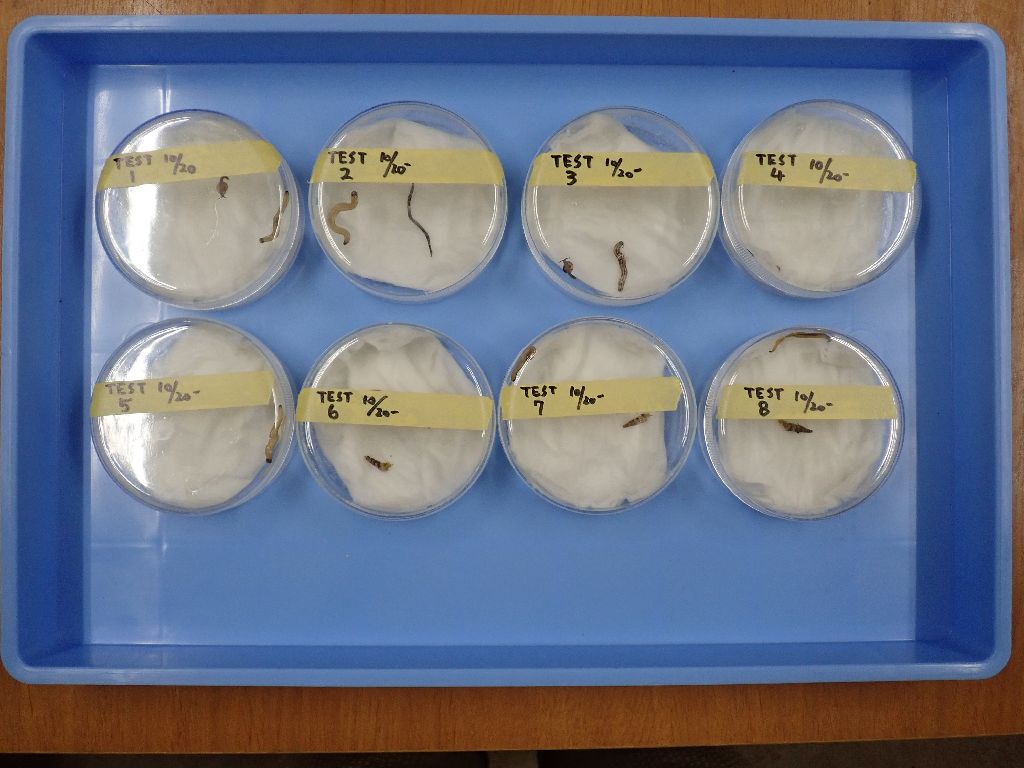

- 域外保全のための飼育繁殖技術がまだ不完全であることから、母島島内において飼育技術開発を推進

※2020年にオガサワラオカモノアラガイの累代飼育を達成するなど確実に進展はしていますが、まだ課題は多く、餌量や加湿頻度を調整するなど、引き続き技術確立のための試行錯誤を続けています。 - 生息地の一部において、飼育個体を元の生息地に戻すことで地域絶滅を回避するための補強の取組みを試験実施

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

- 貝食性コウガイビルの繁殖様式や成長スピード、詳細な食性、忌避物質の有効性などを調べるための飼育実験

- 貝食性コウガイビルの侵入状況モニタリング(プラナリア類侵入状況調査)

- 新たな脅威として最近認識されている外来種のアジアベッコウマイマイについて、分布拡大を防ぐための駆除剤散布や手取り

- 島外からのプラナリア類等の新たな侵入を防ぐため、土付き苗の温浴を実施

カタマイマイ属(Genus Mandarina)

小笠原の固有陸産貝類を代表するグループです。

名前のとおり、とても硬い殻を持ち、木の上や地面など、住む場所によって異なる色や形に進化したことで、多くの種に分かれました。そして、今もなおその進化が続いています。こうした種の多様性や進化の過程から世界遺産の価値の一つとして認められました。

カタマイマイ属の全種が国の天然記念物に指定されており、うち14種は2015年に国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧Ⅰ類とされています。

現状と課題

父島では、固有陸産貝類の個体数が激減しました。現在では、野生個体は父島の一部地域と巽島にしか残されていません。減少要因としては、外来種であるニューギニアヤリガタリクウズムシによる食害などが考えられています。

無人島でも、外来ネズミ類による食害が確認されていますが、今のところ生息数に大きな変化は見られていません。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2016年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

- 2020年にカタマイマイ属2種の野生復帰計画を策定

※環境省では2010年から父島産カタマイマイ属の域外保全を開始

<主な取組>

- 小笠原世界遺産センターの保護増殖室において、父島及び兄島産カタマイマイ属6種を飼育繁殖

- 公益財団法人東京動物園協会の協力を得て、本土での飼育繁殖を実施(2017年~)

- 寄生虫等を現地に持ち込まないよう配慮しながら、アナカタマイマイとチチジマカタマイマイを元の生息地である巽島に野生復帰(2020年~)

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

- プラナリア類の防除技術開発のための各種試験(誘引物質・野外で散布可能な駆除剤の探索等)を実施

- プラナリア類の持ち込みを防ぐため、おがさわら丸、ははじま丸乗下船時の泥落としマットや遊歩道入口に設置されている外来種除去装置の使用呼びかけ

- 無人島において、ネズミ類の対策として箱形の容器に殺鼠剤を入れて生息数を減らす取組を実施

⇒ヘリコプターによる大規模な殺鼠剤の空中散布を行った地域では、ネズミ類の確認数の減少やカタマイマイ類の回復を確認

鳥類

アカガシラカラスバト(Columba janthina nitens)

本州以南から朝鮮半島南部へ生息するカラスバトの一亜種とされ、小笠原固有のハトのなかまです。

体は金属光沢を帯びた黒色で、頭部は紫色がかった赤褐色をしています。森林性で、植物の実や種子を主に採食します。島民からは「あかぽっぽ」の愛称で親しまれています。

国の天然記念物で、1993年に国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧ⅠA類とされています。

現状と課題

一時は個体数が40羽程度まで減少したものの、近年は回復傾向にあるとされています。

主な減少要因としては、ノネコによる捕食や、ネズミ類等との餌資源の競合、アカギ等の外来植物の侵入や台風等の気象災害により、餌となる実をつける樹木が減少したこと等が挙げられます。

生息地となる森林を保全するとともに、生息域のノネコ等の脅威を減少させる取り組みが重要となります。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2006年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

<主な取組>

- 個体群の状況把握のための、足環装着等による個体数調査、繁殖期の生息環境調査等

- 東平のアカガシラカラスバトの生息環境を「東平アカガシラカラスバトサンクチュアリー」として保全・整備(2003年~)

- 上野動物園において飼育下繁殖を推進(2000年~) ※2002年に初めて繁殖に成功

- 現在では上野動物園と多摩動物園に合計約60羽の飼育下個体群を維持

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

父島、母島

- アカガシラカラスバト等の捕食の影響を減らすため、継続的にノネコをかご罠で捕獲

⇒捕獲されたノネコは、公益財団法人東京都獣医師会に所属する動物病院のご協力により病気治療や順化訓練等を実施いただき、ペットとして飼育してくれる里親へ譲渡 - 2020年に「小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例(ペット条例)」が制定され、ネコについては飼養登録や、マイクロチップ・首輪の装着、適正飼養が義務化

オガサワラカワラヒワ(Chloris sinica kittlitzi)

小笠原固有のカワラヒワのなかまです。東アジアを中心に広く分布するカワラヒワに比べ、体がやや小さく、嘴が相対的に大きいといった特徴があります。母島列島及び南硫黄島に生息し、母島属島において繁殖した個体が一時的に母島にも飛来します。

1993年に国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧ⅠA類とされています。

※本種はスズメ目アトリ科カワラヒワの亜種とされてきましたが、カワラヒワとの遺伝的・形態的差異から、独立種とすることも提唱されています。

現状と課題

現在の母島列島個体群の繁殖個体数は約100個体と推定され、環境省レッドリスト2020においては、絶滅の危険度が最も高いⅠA類に選定されています。

最大の減少要因は、外来のネズミ類による卵やヒナの捕食と考えられています。また、ネコによる捕食、餌・水資源の減少も要因として指摘されています。

既に個体数が少なくなっていることから、台風などの被害による個体数の急激な減少や近交弱勢(近縁個体間で生殖が行われることにより、繁殖力や生存能力が下がってしまうこと)が発生してしまうことも懸念されています。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2021年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

<主な取組>

- 母島属島における生息状況モニタリング(センサーカメラ、センサス調査)

- 将来的に飼育繁殖させた個体により野生下の個体群を補強できるようにするため、飼育下繁殖の試みを開始

※本種についてはこれまで飼育下繁殖の事例はありませんでしたが、2021年よりオガサワラカワラヒワの個体を捕獲し、父島における飼育下繁殖が試みられています。また、公益財団法人日本動物園水族館協会に所属する国内の動物園の協力により、近縁種であるカワラヒワを用いた繁殖技術の開発等も進められています。

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

母島属島

- 殺鼠剤を用いた外来ネズミ類の駆除

- 向島ではネズミ類以外が殺鼠剤に接触することを防ぐベイトステーションを約300基設置し、殺鼠剤を散布

母島

- オガサワラカワラヒワが非繁殖期に飛来するエリアでのノネコ捕獲の強化

昆虫

オガサワラハンミョウ(Cylindera bonina)

小笠原固有の甲虫で、現在は兄島にのみ生息しています。かつては父島でも確認されましたが、1937年を最後に確認されていません。

裸地(植生がなく土壌が露出している場所)を生息環境として利用します。

2008年に国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧ⅠA類とされています。

現状と課題

兄島にのみ生息するオガサワラハンミョウですが、1990年代から原因不明の減少が続いており、現在の生息数は危機的な状況にあります。

減少要因として、1)外来植物の侵入による生息環境の減少、2)外来種の捕食による影響、3)干ばつ等の気候による影響などが考えられており、様々な対策が行われています。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2009年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

<主な取組>

- 生息地での継続的なモニタリング

- 本土の昆虫館の協力により生息域外保全を開始(2010年~)

- 飼育繁殖技術の確立を経て、父島での飼育繁殖を開始(2015年〜)

- 飼育個体の兄島への野生復帰を試験実施(2015年)

- 小笠原世界遺産センター保護増殖室と伊丹市昆虫館で飼育繁殖、飼育個体の兄島への野生復帰を継続実施

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

- 兄島の生息環境を保全するため、トクサバモクマオウやリュウキュウマツ等の外来樹木を駆除

- 野生復帰の実施場所における、草本類の駆除による裸地の創出などの環境整備

トンボ類

小笠原には5種類の固有トンボ(オガサワライトトンボ、オガサワラアオイトトンボ、オガサワラトンボ、ハナダカトンボ、シマアカネ)がおり、父島周辺の無人島及び母島列島で見ることができます。発生時期は種によって異なりますが、6月~9月にピークを迎えます。

うちオガサワラアオイトトンボを除く4種は国の天然記念物に、オガサワラアオイトトンボ、オガサワラトンボ、ハナダカトンボの3種は国内希少野生動植物種に指定されています。また、全種とも環境省レッドリスト2020で絶滅危惧種とされています。

現状と課題

現在、5種類すべてが見られるのは弟島のみで、兄島ではオガサワラアオイトトンボを除く4種、母島ではハナダカトンボとシマアカネの2種が確認されています。

減少要因としては、気候変動による干ばつや外来動植物の影響などが挙げられ、外来動植物の駆除や人工池の設置などの取組が行われています。

守るためにやっていること〜保全対策〜

- 2009年に種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定

※国内希少野生動植物種に指定されているオガサワラアオイトトンボ、オガサワラトンボ、ハナダカトンボの3種のみ

<主な取組>

- 固有のトンボが確認されている弟島、兄島、西島では、トンボ類が安定して繁殖することができるよう、島内の各所に人工池を設置

- 人工池内の落葉の除去等のメンテナンスを定期的に実施

守るためにやっていること〜外来種対策〜

<主な取組>

弟島

- トンボ類のヤゴを食べるウシガエルや生息地を踏み荒らすノブタの駆除を実施し、根絶完了

- トンボの生息地となる沢周辺の外来植物駆除も定期的に実施

母島、兄島

- 昆虫類を捕食するグリーンアノールの拡散防止のため、粘着トラップによる捕獲や侵入防止柵を設置